有點年紀的人聽過他,

因為他是電影導演。

中青年的人知道他,

因為他讓不起眼的玻璃,

變成台灣藝術品代名詞。

現在,你聽到他的名字,

要跟純白無瑕的瓷器畫上等號。

王俠軍,

一個永無止盡的創作家,

用他的創意與堅持,

揉合現代與古典,

讓台灣在國際藝術界上璀璨耀眼。

(圖片提供/ 八方新氣)

從來沒有像這樣的採訪,我手上筆記本已經寫了滿滿好幾頁,記錄到的卻可能只有談話內容的百分之一。在王俠軍的言談之中,用字遣詞都含有許多哲理,總是能引領出新的體悟與觀念,就像他源源不絕的創作,讓台灣傳統的工藝作品,提昇到一個嶄新的層次與境界。

不斷追求突破的人生

「生命本身就是種創作。」

當我問到王俠軍為什麼離開原來的電影事業,轉為學習玻璃創作時,他如此回答。

「我嘗試新的東西、試圖走不一樣的路程、企圖尋找新鮮的樂趣,生活總有一種無名的熱力,驅使著我的雙眼和雙手。」王俠軍在《品味基因》一書中,吐露出他的創作動力。在三十而立的當時,他急於突破,害怕失去工作中的創作鬥志,此時帶給他靈感的,是父親桌上來自法國的「印度牛」紙鎮。那一只霧面的玻璃文鎮,披覆著繁複華麗的紋飾,在乾淨透明的光澤下,讓人看到一個全然透亮的玻璃世界,他完完全全被震懾住了。

「玻璃這材質充滿了無限的可能性,」王俠軍說:「它有不同的創作方式:模鑄、吹製、切割、研磨、雕花等等,還有不同的顏色變化。最令我著迷的,就是它與光的互動,那種光透進來,有時朦朧有時清澈,光與影的交錯真的很美。」

當時,美國的「工作室玻璃運動」正在發燒,王俠軍無法像一般玻璃師傅一樣從學徒花上的十幾二十年學習,於是1987年他毅然決定到美國進修。一年後回國首創台灣第一個玻璃工作室「琉璃工房」,1994年更自己獨立出來創辦「琉園」。

以現代手法 發揚傳統文化

王俠軍搜尋歷史資料才知道,春秋末年中國其實就有了玻璃藝術,但過了清代以後,悠悠兩千年的玻璃藝術突然劃上了休止符。所以王俠軍一方面對我們強調保留傳統文化精神的重要,另一方面又希望以新的概念創造出足以代表我們這個世代的作品。

「歷年來每個朝代都有他們具代表性的作品,漢朝的倣玉玻璃、魏晉南北朝的佛教器皿、明朝的花器、清代的鼻煙壺都是,我真的很想在傳統基礎上作一些革新,形成我們自己這個年代的東方藝術。」王俠軍說。

所以他總是選擇最基本、最隨手可得的素材當成他創意的媒介,透過火的焠煉,有如浴火鳳凰般,蛻變成一個個實體的作品。

艱辛的創作過程

所謂「創作」,就是要將腦子裡的創意,製作成一個具體的形象。創意的部份對王俠軍來說,從來不是件難事。曾經做過設計、當過美術指導的他,每天都可以畫出二、三十張的設計圖。最難的部份是腦子裡明明已經有了一個非常清楚的畫面,卻不知道要怎麼讓它成真。王俠軍說:「不論是玻璃還是陶瓷,有時候你可能花上半年的時間,做壞了幾萬件作品,還是達不到你想要的那個模樣。」

王俠軍在這個創作的過程吃足了苦頭,有時候打模師傅嫌他外行,不懂得材質的特性,卻老是夢想什麼都能辦得到;有時只不過一個不小心,整件作品就毀於一旦。他說燒玻璃跟燒陶瓷的感覺有一點像樂透,非要等到最後打開那一刻才能見分曉,成功或失敗就此大勢底定。瓷器光是做原型就要兩個禮拜的時間,玻璃更久,小件的要等3到4個月,體積大的更是費時7到8個月等它降溫退火。俗話說「等久了就是你的」,王俠軍卻常說「好事輪不到自己」,做這行,有時等再久也不見得會成功。

尤其是現在跨足瓷器,難度比玻璃更高。陶土在成瓷的過程需要以1260℃的超高溫來燒,但是經過這麼高溫後陶土會變軟變形,等到冷卻後還會縮小約15%,大小跟形狀很難拿捏。一般的瓷器都以圓形為主,為的是讓整個瓷器受熱平均不易塌陷,偏偏王俠軍設計出來的作品不是方方正正就是有稜有角,就算放了模子支撐住,一經高溫全都東倒西歪,慘不忍睹。我問王俠軍成功率大概多高?他的回答可能會澆熄不少對此抱著憧憬的人:「現在好多了,有一成多的成功率。」

也就是說,最好的狀況時,你眼前那一百件完美藝術品的背後,有近九百件失敗的例子因毀損而被遺棄。這也表示了每一件作品的珍貴與難得。

透過瓷器 咀嚼生活品味

「我其實在離開琉璃工房時就想做瓷器了,但是技術都還不成熟。」當他的作品陸續被全球各大博物館永久收藏,「琉園」也將觸角從台灣、大陸延伸到世界各地,將玻璃藝術推到高峰之後,王俠軍求新求變的個性又開始蠢蠢欲動了,總想繼續嘗試其他不同的領域。就像他七、八年前還開過家具設計個展一樣,這回他把眼光望向了更高難度、更精緻、更能代表中國的瓷器,開始他在工藝創作生涯新的一頁。

「瓷器的英文就叫做china,也就是說,只有我們中華民族最適合將瓷器的美發揚光大。」王俠軍說:「瓷器之所以迷人,就在於他們會『破』,於是乎使用的時候,動作就要輕柔緩慢,進而由動作來影響整個人的心境與態度。」

因此,有別於玻璃創作多屬於意象式的純粹藝術,王俠軍在設計瓷器時,就偏重以日常生活所常用的如茶具、餐具、花器等器皿來設計。這些時尚造型、現代化設計的杯壺,全以純白的姿態呈現,讓視覺焦點完全落在簡單幾何造型上。

「白色代表完美與純粹。」王俠軍說。但他真正想傳達的,是透過這些生活器具,和使用者的生活產生一種微妙的相互作用。「生活中本來就需要靠一些設計與裝備,好讓我們可以有更多精神去好好品味生活,」他說,「就好像遠古時期人們渡河只能靠涉水跟游泳,但是有了船、造了橋之後,人類才開始慢慢去欣賞沿岸的風景,甚至開始講究起橋的造型,讓整個環境變成一幅美麗的畫。」

王俠軍認為,喝茶、吃飯都是生活中的一種儀式,當你在使用一套細緻的器具時,心裡也會跟著慎重了起來,於是,慢慢咀嚼出食物的味道,細細品嚐出茶的香甜,尤其透過與瓷器獨特設計的互動,讓人不自覺往更深的層面探索,進而體會出生活的美與道理。

而這也是王俠軍在設計時的靈感來源,所以在他的作品中,我們可以看到禪與慢活的意境、太極陰陽平衡的觀念、風生水起的一靜一動,以這樣的心境來看待生活上的每一個細節,仔細反芻,就能好好地體會人生。因此在取名時用了「八方新氣」,希望透過全新的瓷器,提升整個生命的能量。

講究 造就不可能的完美

問到設計過最滿意的作品時,王俠軍笑了。「所有的創作者都會告訴你,最滿意的作品還放在未來。」但是他特別提到了琉園「千禧龍」與八方新氣的「帝國記憶」系列。

「千禧龍」除了是親民黨主席宋楚瑜造訪大陸時,送給汪道涵的厚禮外,也同時被台北及北京歷史博物館典藏,是耗時九個月,完成的全世界第一個以中央鏤空為球形設計的作品。王俠軍認為,精準才是完美。脫蠟鑄造法四十多道的繁複工序,意味著每一環節都要緊緊相扣,只有當每一個細節都做足一百分時,才能當作完成的作品。於是任何一點瑕疵都是不能被接受的,三百件的「千禧龍」就曾經因此在爐中全數燒毀。

而「帝國記憶」系列,與一般圓潤的弧形剛好呈反方向,以商朝的鼎為概念,相同的曲線不斷重複出現在每一個器皿中。王俠軍表示,「以層層疊疊的弧線,鋪陳出宮廷裡繁文縟節的威儀與禮節,於是乎端莊、精緻的考究感受和氣質就自然湧現出來。」

不只是對作品,王俠軍連用字遣詞也都非常講究。他的英文名字(其實是德文)Heinrich,是因為翻成中文叫「海涅」,覺得很有意境而取的;甚至當初取名「琉璃工房」跟「琉園」,也是因為覺得琉璃聽起來比較典雅,即使這兩種完全是不同的材質;八方新氣的目錄裡,所有的詞句,全都來自他的手筆。

因為堅持與講究,王俠軍才能創造出一次又一次不可能的完美。

(本文刊載於復興航空機上雜誌2007年Jul-Aug號, 請勿轉載)

| 王俠軍 Profile 1953年生

世新電影科畢,美國底特律創意設計學院研習玻璃,現任「八方新氣」總監。 北京故宮收藏近代工藝作品的第一人。美國最權威的玻璃藝術協會(G.A.S.)推崇王俠軍為「台灣玻璃藝術代言人」。多次參加世界著名的國際展,被日本同行譽為世界三大玻璃名家。 經歷:

1987 赴美國底特律創意設計學院研習玻璃創作。

1988 與張毅、楊惠姍共同創立琉璃工房,首創台灣第一個玻璃工作室,擔任藝術總監傳授技藝,為台灣玻璃藝術創作奠立基礎。

1993 王俠軍作品在北京故宮展出的《登高》、《金玉滿堂》、《日正當中》等七件獲永久典藏,使他成為北京故宮收藏近代工藝作品的第一人。

1994 成立福羊設計公司。從事陶瓷、金屬等Tableware及傢俱設計,其間獲得日本金澤地區的Nikko厰支持並成功完成瓷器打樣。三月應邀成立「琉園」將台灣玻璃藝術真正地從創意、技術突破到量產,受到國內外專家、收藏家、名人與博物館等青睞,成為象徵國家榮耀的國際級精品品牌。

1999 創立了中國人第一家以水晶玻璃為主題的博物館。

2003 琉園成為台灣第一個文化創意產業上櫃的公司。同年創立「八方新氣」(New Chi)的新品牌,專攻東方禪風瓷器。

2005 在台北市破天荒舉辦了第一次個人陶瓷作品展 —「瓷航」。

2006 八方新氣於台北仁愛路成立第一家旗艦店。 |

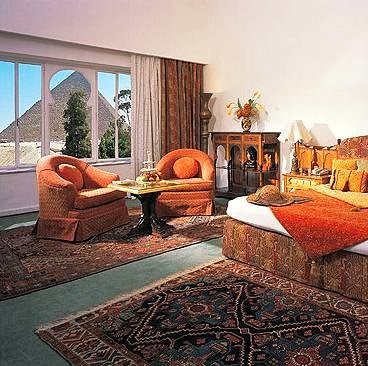

Pyramids

Pyramids

Sphinx and Khufu Pyramid

Sphinx and Khufu Pyramid

)

)